文/陈于晨

一把伞,不仅遮风挡雨,也传递着温暖和爱。在厦门海沧这片土地上,有这样一家台资企业,三十余载专注打造“有温度的伞”,用匠心传递着“为爱撑伞”的品牌理念。它,就是厦门启原洋伞工业有限公司。

起步台湾,登陆海沧

故事还要从1981年说起,彼时,启原品牌的创始人林亿镇先生在日本留学归来,看到了雨伞行业的巨大商机。启原洋伞总经理蔡淑贞介绍说,“林先生当时发现日本的雨伞做工精细、品质上乘,这启发了他对这个行业的思考。回到台湾后,他便开始深入研究伞的构造工艺,并于1984年在台中市彰化县成立了资产公司,正式进军雨伞领域。”

创业初期,启原在台湾以OEM代工起家。但林亿镇心中,始终有一个自主品牌的梦想。“公司很快就推出了自己的品牌,开始布局台湾内销市场。我们的定位是做一把有内涵、有温度的好伞。”蔡淑贞自豪地说。

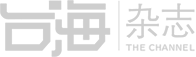

谈及台湾创业的挑战,蔡淑贞坦言,专注和匠心是启原安身立命的根本,台湾的洋伞行业市场竞争很激烈,启原能脱颖而出,靠的就是对品质的坚持。比如在原材料上,启原选用高品质的进口面料,在工艺上精益求精,甚至有些工序至今仍采用纯手工。正是凭借优异的品质,启原很快在台湾站稳了脚跟,成为岛内知名的雨伞品牌。

到了上世纪90年代初,祖国大陆改革开放方兴未艾,市场潜力巨大,林亿镇敏锐地捕捉到了这一机遇,在1991年,他抓住了时代的潮流,在大陆设厂。厦门因毗邻金门,天然成为启原登陆的首选。

经过多方考察,林亿镇最终选择落户海沧区东孚镇。“当时,东孚有大量的闲置劳动力,这对我们的用工很有利。再者,这里依山傍海,是制伞的理想选址。”蔡淑贞回忆道。

然而,异地创业从来都不是一路繁花似锦,尤其是上世纪90年代的东孚,交通和配套相对不便,办厂面临不小的挑战。1993年,启原在东孚购地建厂,发展初期面临着融资难题。订单源源不断,但扩产资金捉襟见肘,蔡淑贞至今记忆犹新。“当时东孚镇企管办发挥了很大作用,他们充当了我们与银行间的‘桥梁’,帮助企业顺利对接到资金。”

逆境造就商机,启原在克服挑战中不断发展壮大。公司最高峰时拥有637名员工,绝大多数都是附近村庄的村民。“我们为当地解决了大量就业,也培养了一支技艺娴熟的制伞工人队伍。”蔡淑贞介绍说。

2016年,启原在台湾高雄成立了观光工厂,还创造了“卡里善之树”网红景点,吸引游客打卡。而在大陆,得益于厦门经济的飞速发展,以及消费水平的日益提升,启原也迎来了前所未有的市场机遇。公司陆续开设专柜,布局电商,并将业务扩展到OEM代工和商务定制。

如今,启原在中国大陆拥有82家百货专柜,142家网店,与企事业单位也建立了长期的定制合作。“启原已经成长为集设计、生产、销售于一体的现代化制伞企业。”蔡淑贞。

发展求变,乘风破浪

谈及启原的创新基因,蔡淑贞表示:“产品创新一直是我们发展的原动力。我们每年都会推陈出新,让消费者眼前一亮。”

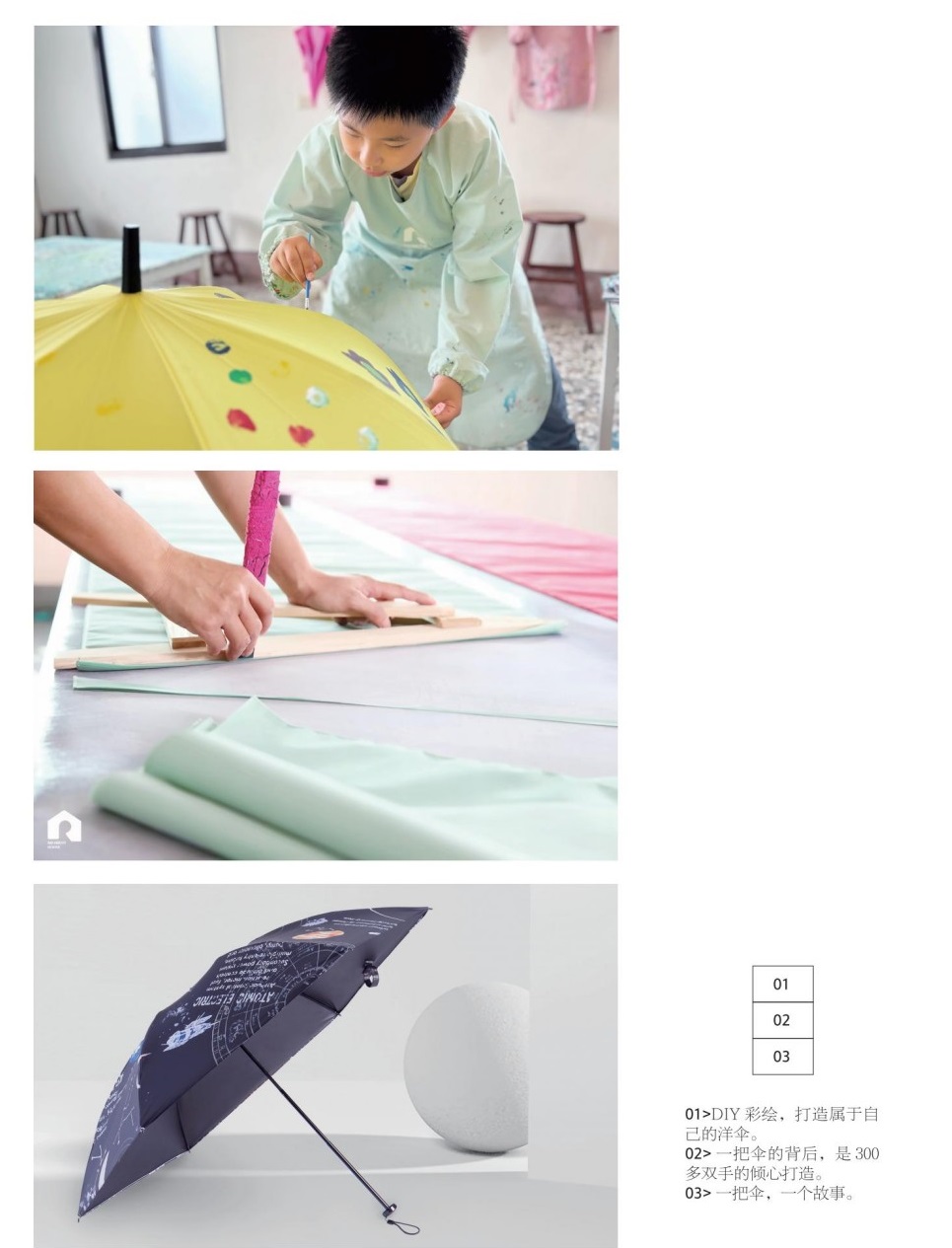

比如在智能化浪潮下,启原推出了一键开收的智能电动伞。传统的自动伞只能一按即开一按即关,然后再手动按压收伞,而启原的电动伞能在按键控制下自如开合,方便、快捷、不费力。“这在下雨时特别实用,不用手动合伞再上车,从此告别被雨淋湿的尴尬。”蔡淑贞笑言。

在材质创新上,启原引进了日本顶级碳纤维以及进口钛合金材料的伞架。这种材料轻如羽毛却坚韧无比,一把伞仅76克,堪称“轻若无物”。在伞面上,启原选用了台湾福懋的高端面料,经欧盟标准认证,不含甲醛,更加健康。此外还应用了石墨烯技术,使伞面具有抗菌、防晒、降温的功效。

除了实用性创新,启原也注重美学设计。陆续推出了色彩靓丽的彩虹伞、复古风的油纸伞,以及与博物馆、景区联名的文创伞。这些颜值与内涵兼备的产品,让雨伞不再是单调的遮阳工具,更成为彰显个性的时尚配饰。

当被问及接下来的规划时,蔡淑贞眼中满是憧憬。“当前,我们正着力开拓海外市场。去年,我先后考察了俄罗斯、新加坡、马来西亚等地,寻求商机。未来,我们还将与意大利、西班牙等地中海国家建立联系,争取将启原推向世界舞台。”

除出海之外,启原也在加码线上销售,借助新媒体,触达更多年轻消费群体。在供应链上,公司也在积极开发上游面料,以实现更多环节的自主可控。“未来3到5年,我们的目标是率先实现‘中国制造2025’,打造一个产业链现代化的制伞榜样。”蔡淑贞说。

反哺社会,造福一方

一路走来,启原不仅收获了市场,也赢得了口碑。尤其是疫情期间,公司积极投身抗疫和慈善事业,彰显了良好的社会责任感。

蔡淑贞介绍,在疫情来袭时,公司虽陷入停工,但全体员工都化身志愿者,参与社区防控。同时,启原还向一线捐赠许多物资。“我们是东孚的老企业,自然要为这片土地尽绵薄之力。”提及这段经历,蔡淑贞感慨万千。

后来,启原被厦门市和海沧区部门,授予爱心企业、爱心单位、爱心助残先进集体等。疫情期间,公司出现大量库存,当地政府部门还主动帮助企业消化库存,缓解压力。这让蔡淑贞深切感受到,只有真诚回馈社会,才能收获各界的信任与支持。

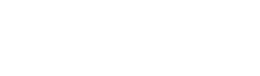

为爱撑伞,不仅是启原的品牌理念,更是始终贯穿其发展的红线。近年来,公司积极投身参与乡村振兴,与乡村企业,共建共创,下村(社区)开展手工培训,带动闲置劳动力创收,让村民在家门口就能就业;开设爱心工坊,免费教学生制伞,鼓励他们用创意绘就多彩人生……在蔡淑贞的带领下,启原用行动诠释了“企业有担当,品牌有温度”。

2022年11月,《厦门老字号认定管理办法》正式出台,首次将在厦发展的台资企业纳入认定范畴。这无疑为启原敞开了申报的大门。申报之路并非坦途,企业需提供完备的证明材料,接受严苛的资质审核。由于早期档案的缺失,相关部门认定企业的创立时间为1991年。这一细节差点让启原与“老字号”失之交臂。

“我们及时补充了各类资料,包括早期的工商登记、税务凭证等。同时我们也向各部门陈述,启原虽然1991年才在厦门注册,但公司在台湾的发展可以追溯到上世纪80年代。”蔡淑贞坦言,这是一个考验。好在,在企业的积极争取和各部门的通力配合下,这一难题最终得以化解。

“厦门老字号”是启原发展史上浓墨重彩的一笔,它见证了一个台企扎根大陆,茁壮成长的生动缩影;它展现了海沧对台招商引资的丰硕成果;它更昭示着两岸经济融合发展的光明前景。“作为闽台品牌,我们要传承工匠精神,弘扬中华文化;作为海沧企业,我们要反哺桑梓,造福一方。”蔡淑贞的话语铿锵有力。