淡水市场卖肉粽。

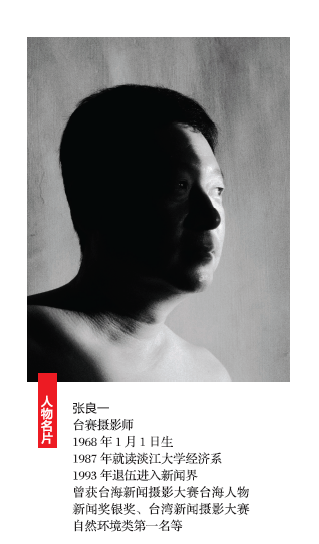

台湾自由摄影师张良一:心怀感恩纪录即将消失的感动

文/《台海》杂志记者 刘舒萍 图/张良一

初识张良一是在2016年,那一年他受邀来厦门参加台赛主题拍摄活动,而后渐渐熟悉起来,发觉他本人腼腆含蓄却温暖有情。

如今,人人都会拍照,可是我们往往忘了心存感谢。对每一位愿意让他拍照的人,张良一心存感激,他的手机里有许多陌生人的联系方式,这些人增加了他的摄影生命宽度。被他拍下来的陌生人,在某种意义上都成了乡亲。

在张良一心里,照片并不只是一个影像,而应该是有情感的互动,可以唤起一个人生命经验当中最值得回忆的内容。“潮水打上观音石、打进石缝,一种深沉的潮声缓缓地从石缝中涌出,随着潮进、潮出,很有节奏地吸吐着。我听到了淡水河的呼吸声!那种美的经验,至今难忘!”淡水是他的心灵故乡,淡水的安静与素朴让他念念不忘,但淡水一直在改变,在变化与消失的过程中,张良一用相机捕捉消逝中的风景,替时代定格不变的永恒。

从事影像创作30年,对于用影像解构既定的视角热切不已,他自觉摄影是值得倾毕生心力去追寻与实践的。土地与人之间的关系是张良一影像创作中一条难以被忽略的主轴。

来自彰化云林农家的他,从小跟随父母,跪爬在水田里挲草,这些来自泥土的记忆,让他对如同父执辈的农人有着特殊的情感,也让他持续聚焦于他们的身影。2013年起,他开启了为期四年的“逐水田而居:耕种与影像创作计划”,以影像呈现台湾土地面临的问题,表达农人对土地不离不弃的情感,以及被迫放下锄头、上街头抗争的无奈,他希望借助摄影让更多人看到正在发生的问题。

随着年岁增长,张良一放下以前激烈且批判性的角度,改以趋于内敛却自省、安静却有张力的影像呈现。在他看来,记录只是摄影一个主要功能,但摄影者自己的观点才是最根本的,要想办法突出自己的观点、自己的影像语言,不俗套、不人云亦云,不过,他也承认,这是一件很孤单的事,要长期投入。

“50岁之前,赚钱养家,50岁之后,我赚的是时间。”为了更好地进行摄影创作,2016年,张良一选择提前进入半退休状态。记者联系他时,他正准备出发去骑行。从2018年起,每当冬天的东北风开始吹起来,他独自一人从台北出发,沿着西滨公路顺风而下,让猖狂又猛烈的东北风一路往南吹,或拍照或沉淀自己,这成了他每年入冬的一种仪式。“有点像自我放逐,沿途拍了不少照片,发到脸书上,没想到引起了许多共鸣,还得到了展览和出版的机会,这是我没有想到的,这是我骑车的一个收获。”

在他看来,不管是相机还是手机,当你想要按下快门的那一刹,最好的相机就是你手边刚好有一台相机。

一对阿公阿嬷相偕搭渡船到河对岸的淡水。(淡水 1988)

彰化芳苑的蚵农驾着牛车到海里采蚵。

念不喜欢的经济系

终日与摄影为伍

《台海》:何时拥有人生中的第一台相机?

张良一:高中时期。那个时代台湾的高中生,已经有校外补习的传统,但我对此不感兴趣,没有去补习,而是拿着爸爸给的补习费,买了人生中第一台照相机。

《台海》:家里知道吗?当时都拍了些什么?

张良一:当然不知道。因为我没有学过专业的摄影知识,只能去买一些书,自我摸索。高中时期,对影像完全没有概念,只是拍一些花花草草、夕阳等那些所谓诗情画意的东西。到了大三,我当时的女朋友(现在的太太),她送了我一台德国Rollei相机,很袖珍,画质非常好。

我人生中的第一台徕卡相机的故事比较精彩。那是1992年的事情,我已经去当兵了,生日那天,母亲送了第一台徕卡相机给我。25年后,我和张照堂老师以及两个同事就想合编一本书,内容是当兵时期拍的一些影像,书名叫《阿兵哥3×1》。25年前,妈妈送我一台徕卡相机,25年后,我送给妈妈一本影集,书里的照片就是用她当年送我的相机拍的。

《台海》:您这么喜欢摄影,为何大学专业却是经济系?

张良一:我是1987年考大学,本来只填了18个志愿,爸爸看到后觉得我填少了,那个时代要考上大学还是比较难的,希望我再多填几个,所以,我在大众传播系和英文系中间多填了一个经济系,我想念大众传播系,结果被经济系录取了,我很痛苦。 因为不喜欢,所以自己介绍时,我常跟人家说,自己念的是淡水河边大学的摄影系,大学期间,我很少在学校上课,不是在台湾某个角落拍照,就是窝在淡水河边。

《台海》:这样岂不是很容易挂课。

张良一:我被淡江大学退学两次。第一次是在经济系,念大三时,期末考结束后我跟同学去花莲和台东拍照,回来后才知道自己被退学了。没有在学校上课,还有2/3的学分不合格,被退学在意料之中,我比较耿耿于怀的是跟淡江大学摄影社的好朋友约好要一起办一个毕业影展,如果被退学,我只能被迫去当兵。被退学的那个暑假,我在淡水河边很努力地念书,好在又考回去了,考上淡江大学法文系。认真读了半学期之后,我发现这学期的成绩可以过线,在下学期的期末之前我不会再被退学或者被迫去当兵,所以,第一学期结束后,我便没有再去上课,而是和摄影社的朋友一起弄毕业影展。影展过后,我觉得我的大学生活已经圆满了,虽然再次被退学了,这一次,没有继续念书,去当了两年的兵。

《台海》:当时不能转系吗?

张良一:要成绩很好的才可以转系,学校没有考虑到我是因为不喜欢经济系才想转系,但成绩又很烂,没办法转系,只能一头扎进摄影里。整个人生中,大学四年是我最苦闷的时候,念的不是自己喜欢的专业,不过,我找到了自己未来要走的路——与摄影为伍。

一位退出市议员选举的候选人,其竞选帆布广告被扒鳗苗人拿来当作遮风避雨的小屋。(宜兰兰阳溪出海口 2018)

50岁之前赚钱养家

50岁之后赚的是时间

《台海》:退伍后,您去了媒体工作。成为一名摄影记者是否可以满足您当时的摄影追求?

张良一:工作和自己的创作是完全不一样的路径。在媒体工作时,器材是公司提供的,拍的也多为符合编辑需要的照片;自己创作时尽量不用公司的器材,免得落人口舌,用的是自己的相机,拍一些比较有自己想法的画面。

《台海》:是当时圈子里有这种做法,还是你个人的习惯?

张良一:刚参加工作时,台湾街头抗争还蛮多的,不少摄影前辈拍完可以交差的新闻照片后,会把公司的器材收起来,拿出自己的相机,拍自己要的画面。帮报社采访新闻,底片是需要上交的,虽说那是你拍的,但你不能拥有那些底片或者是著作权。那时,我们都习惯性带两台相机在身上,一台是帮公司拍照,一台为了自己而拍。

《台海》:当时您对自己有什么要求?

张良一:我不是科班出身,所以我会更加严格要求自己,我的学习方法是在报纸上多看其他摄影记者拍的照片,通过比较,反思自己有没有疏漏的地方,反思对方为什么站在那个角度,为什么要用这个镜头。

我想跟你分享一个故事。刚跑新闻的前五年,我经常做一个梦,梦到有一架客机在我的前面掉下来,然后我用颤抖的双手拍下了全球独家新闻照,一战成名。工作的第六年,我结婚了,我的女儿也出生了,当我看到她从产房被抱出来时,看着她粉红色的脸庞,我觉得,生命真是很美好的一件事情。从那以后,我再也没做过那个梦,很不喜欢拍那种题材的照片,想拍一些有情感的影像,而不是硬邦邦的新闻,这是我后来自己的改变。

台湾空难事件非常多,我也拍过好几次。每次听到这样的消息,难过,内心又非常排斥,不想去,一直默念,“千万不要叫我,千万不要叫我”。可是,没过多久,电话来了:你去跑这个新闻现场。

《台海》:2016年,您提前内退,离开媒体。为何做出这个选择?

张良一:台湾媒体的环境越来越差,获利也越来越少,当单位出台优离政策,我便主动申请,领一笔钱,就离开了,同时,也是希望可以多一点时间专注在创作上。我现在很像是半退休状态,时间上比较自由,除了每周要帮忙网络媒体工作两三天,毕竟还是需要赚一点钱。

《台海》:从2016年到现在,您在创作方面有什么明显的变化?

张良一:先讲新闻摄影这一块。1993年,进入职场,从事新闻摄影报道,一直到2016年离开主流媒体,我没有获过新闻摄影方面的相关奖项。2016年之后,我突然得了很多奖。

这是一件很吊诡的事情。我想,可能是因为没有工作上的压力,没有非拍不可的画面,比较放得开,并且尝试一些以前我不敢做的事情,所以,可以拍到一些别人拍不到的画面。

另一个变化是,我有更多的时间去拍想拍的东西。2018年冬天,我骑着一辆买菜的自行车,从台北出发,沿着西滨公路,一路被东北风吹到高雄。西滨公路沿线的乡镇,海口、风头、水尾、边陲,像是被遗忘的所在。北风怒吼,草木枯黄,台17海线公路久久不见一人一车,大地萧瑟、荒凉、寂寥、稀微。那样的地景、人们脸上的神情深深吸引着我;也有很多时刻,骑了一二十公里,相机还躺在自行车的菜篮里,但是,规律地踩着踏板,听着自己的呼吸心跳声,天宽地阔,倒也适合沉思。独自一人沿着西滨公路骑行,让猖狂又猛烈的东北风一路往南吹,或拍照或沉淀自己,似乎是每年入冬的一种仪式了。

当你坐在树林里,晒着太阳,旁边是风吹过木麻黄那种松涛的声音,非常自在。50岁之前,赚钱养家,50岁之后,我赚的是时间。

离职后,我的工作就是拍照、整理照片、发表,整理作品真的是一件很重要又开心的事情。经过岁月的沉淀,再回看过往的照片,时常有意外的发现。

《台海》:您会关心自己在圈子里或者摄影上的地位吗?

张良一:我已经过了需要靠得奖来肯定自己的年纪了,也许我在二三十岁时需要靠得奖来证明自己,现在不会了。今天,我拍了一张非常喜欢的作品,那种满足感可以持续好几天,比获得一个奖项,还让人更开心。

“农人生产作物供养众人生命之所需。”但是,台湾农业一直被污名化产值过低,而不被重视。没有粮食就无法延续生命,没有健康的土地就无法生产安全的粮食。然而,当前台湾农地实际情况却是节节溃缩。在当前政策走向轻农甚至毁农灭农之际,“消失的稻田”凸显当代台湾农地所面对的问题:到底,我们该如何衡量土地价值呢?

来自泥土的记忆

有甘甜也有苦涩

《台海》:您一直关注土地与农业议题,拍了不少这方面的影像。为什么青睐这个题材?分享一下。

张良一:跑新闻,尤其是时政新闻,很无趣,千篇一律,一样的神情,一样的动作,我常常开玩笑,每天唯一不一样的可能就是被拍摄者的领带。用休假时间去拍一些与新闻无关的、自己关注的影像,可以抵消工作上那种枯燥的、乏味的、无以为继的心情。

我来自彰化云林农家,所以,我对土地的感情特别浓厚,站在土地上的那种心情,我不知道该如何形容,有一种很浓厚的踏实感吧。

《台海》:您出身农家,您是否会种地?

张良一:会啊。2013年,当我还住在淡水时,就喜欢种一些有的没的东西,一位朋友在山上有一块地,让我去翻耕。我在山上种了蔬菜、水果,后来还种了稻。原本计划大面积种稻,后来朋友的地要收回去用,就没有办法在那边种稻。

刚好,在云林认识了一位种稻的朋友,我问他,“是否可以跟你学种稻?”

“欢迎你过来!”对方很热情。

就这样,我又去了云林,租了一块地学种稻。也是因为这个,启动了我的田中央拍摄计划,从2013年开始,我在台湾的北、中、南、东各找4个地方种稻,然后一边种稻一边拍农地或者农村的问题:2013年,我在淡水种稻时,刚好遇到土地征收,很多农民在抗争,那一年,我一边种稻一边拍淡水农民的抗争运动;2014年,我跑到云林,那边相对比较荒凉,农田废耕,后变成了坟墓;2015年,我跑去宜兰,因为太靠近台北,很多台北有钱人到那边买农地盖豪宅,我拍了农地上的豪宅;2016年,我回到故乡彰化,农田里有很多非法的工厂。我用4年的时间,聚焦台湾北中南东的农村,本以为会看一大片金黄的麦穗,见到的却是坟墓、豪宅、非法的工厂。

《台海》:在北中南东四地,您都有自己种地吗?

张良一:在云林的时候有,经常和朋友在稻田边烧烤、喝酒,没怎么拍照,我觉得不应该这样,从宜兰开始,我就没有种了。其实,我还是希望有朝一日可以回到乡下种田。

《台海》:什么时候产生这个念头?

张良一:从2013年开始学种田时,一直有这个想法。不过,因为工作的关系,人在台北,没有田,只能在自家的顶楼种一些菜。2020年夏天,我跑去学养鸡,也是一直都在准备着。我想去过那种自给自足的生活,这是我的梦想。

《台海》:您老家还有地吗?

张良一:我们家的地也是被征收了,只能拿回40%的地,60%的农地变成建地。虽说是变得值钱了,问题是,我们兄弟姐妹都不在老家,老家只有父母在,他们也不需要盖新的房子,反而每年都要缴土地增值税。这真的是对农民比较好吗?我不觉得。

老家的田被征收后,田园风景不见了,除了父母,故乡对我而言,没有很期许,我比较喜欢自然的地方,未来会比较想要去宜兰或者一些没有被过分开发、比较远的农村,喜欢多一点自然环境的地方。

东莒是马祖四乡五岛中,地理位置最南端的岛屿,常住人口仅有300多人,距离热闹的南竿岛尚有50分钟的船程,每天仅有三班船往返南竿,又常受天气影响取消航班,交通不便却意外地让东莒保有许多南竿、北竿已然消失的质朴与传统。然而,很有做生意头脑的东莒人,自然期待在黄鱼、阿兵哥之后,冀望从观光客身上再创另一波财富,因此许多居民把老屋改建民宿或是另觅新地盖民宿。素朴的东莒会不会有一天也步上极度观光化与商业化的淡水、九份的后尘,而终至丧失自身的特色?

对每一位愿意让我拍照的人

我都心存感激

《台海》:从1987年到淡水念书,您从此就没停止纪录淡水的变化。谈谈您对淡水的感情。

张良一:我虽不是土生土长的淡水人,但淡水是我的心灵故乡,有着很深的淡水情结,退伍后,我曾回淡水住了八年,前后差不多拍了30多年,不过,淡水这几年的发展令人忧心。

1987年秋天,我来到淡水念书,那时候非常兴奋,这种兴奋之情洋溢在照片上。淡江四年,如果我不是在台湾某个角落拍照,就是窝在淡水河边,我很喜欢夕阳西沉、人潮退去、潮水上涨时的淡水河边。1997年,台湾第一条捷运开通后,许多人到淡水旅游,淡水慢慢发生改变,原本很素朴的它慢慢变得浓妆艳抹起来,导致我虽然还是很喜欢,但又很讨厌它,淡水逐渐失去了原来的味道。

现在的淡水太观光化了,不过,我还有很多秘密基地,几乎没有改变,所以,我每次去淡水,都会特地到那些秘密基地坐一下,常常一坐就是好几个钟头,坐到天黑,坐到忘记要拍照。虽然没有拍照,但心理上非常满足。

《台海》:有没有遇见类似您心中淡水形象的地方?

张良一:今年,我有一个意外的机缘,到了马祖东莒,这是一个只有三百多人居住的小岛。到达当地,我非常讶异,仿佛看到了30年前的淡水,有美好的一面,同时又可以看到它开始被观光化,正在慢慢的转变中,我在那边待了两个礼拜,拍了很多照片。张照堂老师看到我拍的一些照片,觉得很惊讶,他说,仿佛看到了台湾历史缺失的一块,因此,我决定要好好地拍东莒。

《台海》:您拍人的时候,他们似乎没有感觉到您在拍他,您怎么做到这一点的?在您的作品中,人们总是自如地呈现自身。

张良一:一件作品是由摄影者和被摄者共同合作完成的,对每一位愿意让我拍照的人,我都心存感激。情况允许的话,我会询问对方:“我可不可以帮你拍一张照片?”假如对方允许的话,我也不会马上把相机拿出来,而是继续跟他聊天,表明来意,降低被摄者的不安情绪,甚至接纳你。你自己想象一下,突然遇到一位陌生人,拿着相机,对你猛拍不停,您心里会不会舒服?推己及人,通过聊天,降低对方的戒心,聊天的过程中,我也在观察、构思。

假如对方拒绝的话,那就不要拍,毕竟我不是在跑新闻,没有非拍不可的照片。虽然会遗憾,但也许在某个地方,还会有意外的发现。

还有一种特殊情况,你看到的画面可能稍纵即逝,没有办法事先沟通,我会先拍照片再去耐心地解释,这方面需要自己判断。

《台海》:在您看来,何谓一张好照片?评价标准是什么?

张良一:对于摄影者来讲,好照片可以呼应内心,产生共鸣,我偏爱那种让人动容的照片。日常生活中,我们时常有机会拍到画面很美的照片,比如跨年烟火,但无论画面再怎么美,也不会感动我。有时候在某个新闻现场的角落,你可能会拍到一张照片,让你有种触电的感觉。

如何判断照片“好与坏”的标准?我想,首先先感动自己,如果别人也喜欢,那真是一件开心的事情,我们得到一些共鸣。

摄影是我生活的一大部分,很开心可以透过影像分享一些想讲的事情,分享遇见的一些美好的、感动的事物,摄影最主要的还是表达内心的想法,透过图像传达出来。